Manfred A. Schmid

Was Mozart verabsäumt hat,

holt Milo Rau nach:

Er verändert die Oper und die Welt.

Zur Wiener-Festwochen-Premiere der Oper

„La Clemenza di Tito“

Milo Rau entlarvt, wie er sagt, in seiner Inszenierung der Mozartoper den milden, aufgeklärten, humanistischen Herrscher Tito als einen Gutmenschen, dessen großmütige Taten, wie zu Beispiel seine Zuwendungen für die vom jüngsten Vesuv-Ausbruch betroffenen Menschen, nur dazu dienen, die herrschenden Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten.

Titos Toleranz ist das, was Herbert Marcuse, der philosophische Leitstern der 68er-Bewegung, als repressive Toleranz gebrandmarkt hat. Für den studierten Soziologen Milo Rau ist auch Mozarts La Clemenza di Tito ein Beispiel für diese repressive Toleranz im Kunstbereich, wie seinen Ausführungen im knappen Programmheftchen zu entnehmen ist.

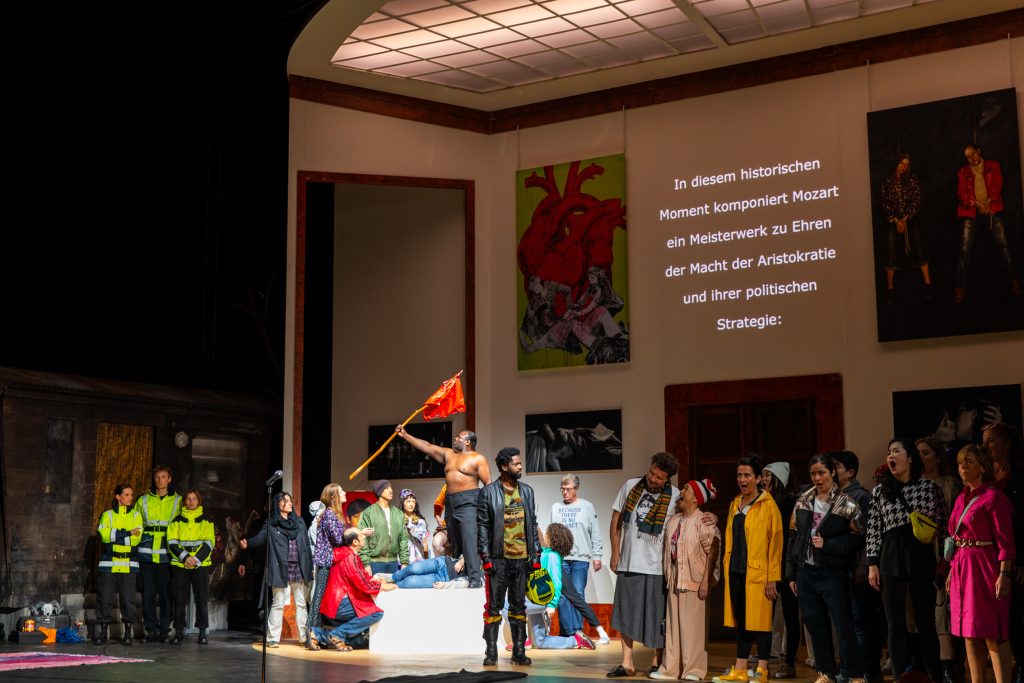

Ensemble

Ensemble

In dieser Oper, drei Jahre nach dem Ende der Französischen Revolution als Auftragswerk anlässlich der Krönung Kaiser Leopolds II. zum König von Böhmen entstanden und in Prag uraufgeführt, haben demnach Mozart und sein Librettist Metastasio die Realität der gewalttätigen französischen Revolution so dramatisiert und ästhetisiert, dass dadurch die Authentizität dieser Wirklichkeit geschwächt und auf Distanz gehalten wird. Die Oper konzentriere sich auf Machtspiele der Elite, die zu Staatsstreichen führen können, während das Volk Roms unter der Gewalt leidet und ihre Stadt in Flammen steht.

Damit hätten sie die Französische Revolution künstlerisch domestiziert. Rau will das Werk aus seiner opernhaften Utopie herauslösen und wieder real machen, die Realität in die Kunst bringen. Das ist die Aufgabe der Kunstschaffenden, auf diese Weise kann Kunst die Welt verändern.

Wirklich schade, dass Mozart damals die Thesen der Frankfurter Schule noch nicht gekannt hat und deshalb nicht umsetzen konnte. Er hätte vielleicht die Welt verändern können. Jetzt muss das Milo Rau für ihn erledigen.

Kunst ist Macht ist immer wieder auf einer Einblendung zu lesen. Ein bemerkenswerter Ansatz. Rau hat mit seiner Weltveränderung anhand einer neuen Version von Mozart Tito schon 2021 an der Genfer Oper angefangen, Corona bedingt allerdings nur gestreamt. Antwerpen folgte 2023, und nun ist Wien an der Reihe.

Was vor allem interessiert, ist die Umsetzung dieses Konzepts und der Gewinn daraus, den der Zuschauer und Zuhörer daraus ziehen kann. Der herrschenden Klasse, die sich um den Künstler-König schart und ihm huldigt, stellt Rau die Deklassierten gegenüber. Menschen, die am Rande der Gesellschaft in einem Flüchtlingslager leben.

Die Bühne von Anton Lukas ist daher zweigeteilt. Die Vorderseite ist ein Museum, der Ort, wo sich die Elite einfindet und die überkommenen Rituale pflegt. Ein künstlicher, utopischer, ästhetisierter Raum. Mit einem Wort: Die Oper. Die Rückseite der Drehbühne zeigt die reale Welt rund um das Opernhaus. Nicht Schauspieler:innen, sondern Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft gestrandet sind, bevölkern den Ort.

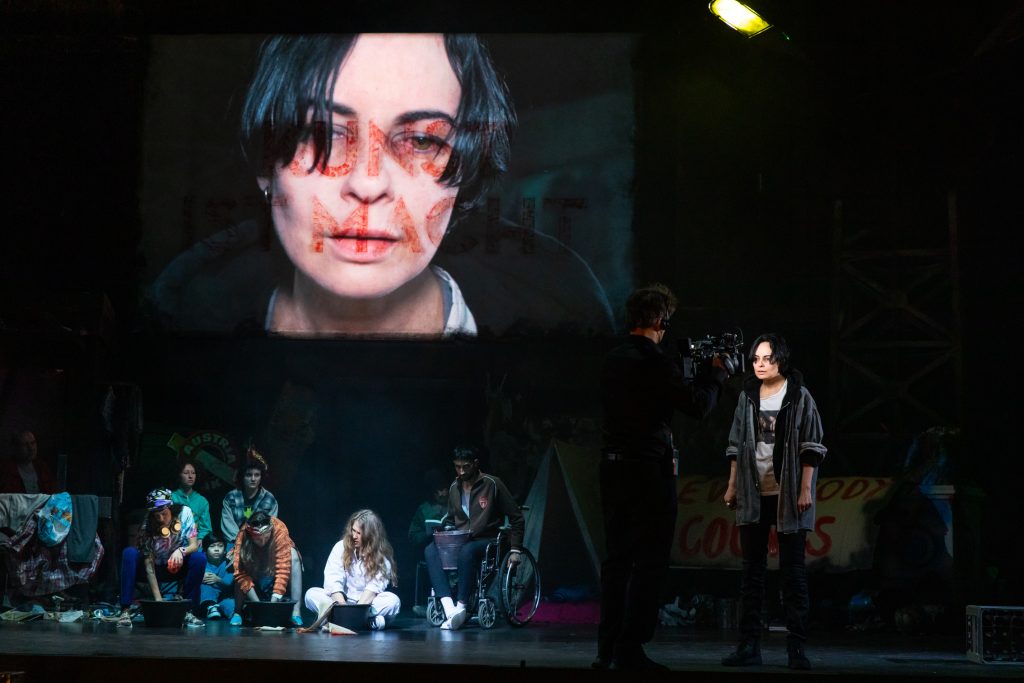

Anna Goryachova (Sesto) und Ensemble

Anna Goryachova (Sesto) und Ensemble

Die Geschichten dieser Menschen werden in Videoeinspielungen, aber auch live erzählt. Woher sie kommen, warum sie nach Wien gekommen sind, was sie machen, was sie bewegt. Einblicke in den Migranten-Alltag eben. Das Schicki-Micki-Treiben rund um den Bobo-König Tito bleibt eher im Hintergrund, da Tito in dieser Inszenierung schon am Beginn bei einem tätlichen Angriff außer Gefecht gesetzt wird und dann per Videoeinspielung zu sehen ist, wie er in einer Bruchbude von einer Schamanin mit Salben geheilt wird. Ein klarer Fall von Ausbeutung armer Leute.

Man erlebt zwei Hinrichtungen von Immigranten, die gehenkt werden, einem letzten echten Wiener wird das Herz aus dem Leib gerissen und fortan wandert dieses goldrote Wienerherz von Hand zu Hand. Eine blutiger als die andere.

Was zu sehen ist, trieft vor Langeweile. Es ist ja schon in Mozarts Version die Handlung der Oper kein Reißer und jede Inszenierung eine Herausforderung. Rau, der keine Noten lesen kann und zuvor noch nie eine Oper inszeniert hat, zeigt, wie es geht: Alle höfischen Interaktionen raus und dafür Menschen, die er von der Straße geholt hat, zu Wort kommen lassen.

Was herauskommt, ist ein fragwürdiger Sozialporno, der keine neuen Aufschlüsse bringt, sondern öde, ermüdend und repetitiv ist. Dafür geht niemand in die Oper. Die Elite ohnehin nicht, und die Leute von der Straße schon gar nicht. Außer sie werden zum Mitmachen auf der Bühne eingeladen und für ihr Beiträge ordentlich bezahlt. Gratis dazu gibt‘s noch die fünf Minuten Berühmtheit, und dann hat es sich mit der Veränderung der Welt.

Was eindeutig viel zu kurz kommt, ist die Musik. Wenn die schönste und längste Arie der Vitellia (Anna Malesza-Kutny) im letzten Akt dazu dient, per Video eine Anzahl von Mitwirkenden in Nebenrollen bis hin zur Statisterie vorzustellen und man das mitverfolgen will, weil das ja wohl das einzigartig Wichtige an dieser Inszenierung ist, dann wird Mozart zur Hintergrundmusik degradiert.

Leider sind auch die meisten Stimmen zu schwach für die nicht gerade einfachen akustischen Verhältnisse in der Halle E des Museums Quartiers wie auch für die musikalischen Herausforderungen Mozarts. Jeremy Ovenden ist ein kläglich singender Tito, die Mezzosopranistin Anna Goryachova erbringt in der ursprünglich für einen Kastraten geschriebenen Partie des wankelmütigen Sesto noch am ehesten eine halbwegs annehmbare Leistung. Bei den anderen beschleicht einen das Gefühl, dass vielleicht auch sie draußen aufgelesen wurden und jetzt vor der Notwendigkeit stehen, drinnen sich singend betätigen zu müssen. Gerechterweise sollte man natürlich die professionellen Mitwirkenden in einem gewohnten künstlerischen Umfeld erleben und erst dann über sie urteilen.

Ensemble

Ensemble

Die Camerata Salzburg, der Arnold Schönberg Chor und Thomas Hengelbrock als musikalischer Leiter sind bewährte Größen, geben ihr Bestes und verleihen der Aufführung so etwas wie Anstand, sind aber nicht zu beneiden. Nur als musikalischer Hintergrund herhalten zu müssen, ist gewiss keine angenehme Erfahrung.

Wie aber geht der so für Freiheit und Gerechtigkeit eintretende Milo Rau in der Ankündigung dieser Produktion vor? Im sechs Textseiten umfassenden Programmheftchen sind die Sängerinnen und Sänger nur per Namen angeführt, ohne irgendwelche biografisch-künstlerische Angaben, immerhin aber sind auch alle 19 Beteiligten an der Komparserie namentlich erwähnt.

Nur Milo Rau und Thomas Hegelbrock sind so ausführlich beschrieben, dass sich gerade noch ein paar Zeilen für die Camerata Salzburg ausgehen. Der Arnold Schönberg Chor fällt aus Platzgründen allerdings schon wieder aus. Aber auch diesbezüglich hat sich der findige Rau im Vorhinein abgesichert: Auf diese Weise wird „La Clemenza di Tito“ zu einer Form der Selbstkritik des engagierten Kunstschaffender. Bin ich als Theatermacher nicht auch ein wenig wie Titus, ein Gutmensch, der die kalte Welt in einem komfortablen Raum abbildet, sie ästhetisiert und sogar noch davon lebt?

Gewiss doch. Und er weiß es und geniert sich nicht. Hat er doch früh erkannt, dass er als künstlerischer Weltveränderer mehr verdienen kann als mit Soziologie. Wenn man ihm nur eine Plattform dafür gibt. In den Wiener Festwochen, deren Intendant er geworden ist, hat er sie gefunden.

Es gibt viel Beifall, weil das so üblich ist, weil man sich aufgeschlossen gegenüber der zeitgenössischen Kunst zeigen möchte, was man einmal im Jahr mit dem Besuch einer Aufführung der Wiener Festwochen bestätigt, weil man masochistisch veranlagt oder ein beruflich irgendwie dazu zwangsverpflichteter Kritiker ist.

Ein paar Buhrufe gibt auch für diese, wie es heißt, Hommage an die Menschen Wíens. Vielen Dank. Zu liebeswürdig!

Fotonachweis: Wiener Festwochen / Nurith Wagner-Strauss

Wenn Ihnen schoepfblog gefällt, bitten wir Sie, sich wöchentlich den schoepfblog-newsletter zukommen zu lassen, und Freundinnen und Freunde mit dem Hinweis auf einen Artikel Ihres Interesses zu animieren, es ebenso zu tun.

Weitere Möglichkeiten schoepfblog zu unterstützen finden Sie über diesen Link: schoepfblog unterstützen