Helmuth Schönauer bespricht:

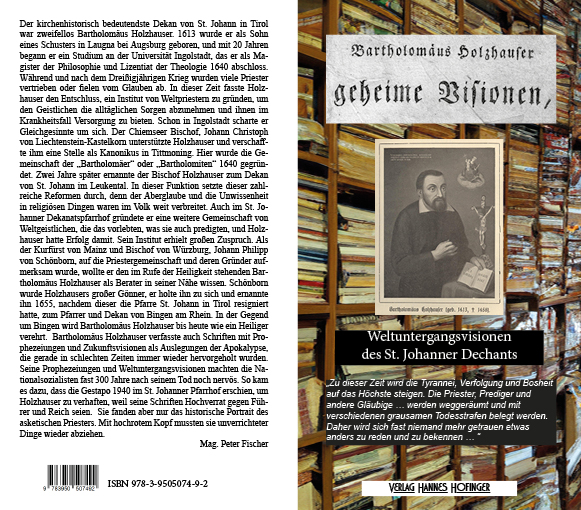

Die geheimen Visionen

des Bartholomäus Holzhauser

Bei der Beschäftigung mit heimatlicher Chronik treten unter dem Schutt von Trivia immer wieder kleine Zeitkapseln zu Tage, worin dokumentiert ist, dass ein großer Geist an einem kleinen Ort gewohnt hat und darin vergessen worden ist.

Hannes Hofinger geht mit seinem bodenständigen Verlag immer wieder die historischen Substanzen seiner Gemeinde St. Johann durch und wird fündig. Ab und zu befreit er einen Fund vom Staub der Zeit, lässt ihn historisch begutachten und veröffentlicht das Ganze als kleines Faksimile.

Von dieser bibliothekarischen Naturneugierde beseelt hat er kürzlich unter der fachlichen Kommentierung von Peter Fischer Die geheimen Visionen des Bartholomäus Holzhauser herausgebracht.

Dieser Bartholomäus Holzhauser gründete 1640 die Bartholomäer oder Communisten als Institut der in Gemeinschaft lebenden Weltpriester. Als Überlebensgemeinschaft gegen das allgemeine Chaos gleicht die Einrichtung einem gewerkschaftlichen Zusammenschluss von Überlebenspredigern für Endzeit-Visionen.

Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges ist jedes Mittel recht, wieder Orientierung in die totale Verwüstung der Menschheit zu bringen. Die Bartholomäer versuchen durch heftiges Predigen das Chaos mit Bildern zu verdecken, indem die Apokalypse wortgewaltig in Zaum gehalten und durch Anrufung des Herrn überwunden wird.

Rhetorisches Zaubermittel ist dabei die Vision, die oft in pure Prophetie übergehen kann. Angeblich fällt bei der Orientierungslosigkeit und Verzweiflung der Menschen jedes noch so absurde Erzählmittel auf verwahrlosten Boden, wo es geistig zu indoktrinären Pflanzungen führt.

Bartholomäus Holzhauser macht 1642 als Dechant Station in St. Johann in Tirol (damals Leukental) und hat offensichtlich zehn Visionen im Gepäck oder im Auge, die er später auf Latein zu Papier bringen wird. Eine spätere Übertragung ins Deutsche aus dem Jahr 1795 ist Quelle des aktuellen Faksimile-Büchleins, das einen interessanten Diskurs über die geistige Verfasstheit unserer lokalen Gesellschaften in Tirol und Umgebung auslösen könnte.

– Gerade sind die Kommunisten im Vormarsch in die lokalen Gemeinderäte. Während wir diskutieren, ob man den Namen nach dem Stalinistischen Desaster noch verwenden kann, zeigt uns dieses Büchlein, dass der Communistische Verein schon einmal vor 400 Jahren bei uns gewerkelt hat.

– Die sogenannte Pandemie wurde mehrfach als apokalyptisch bezeichnet. Zumindest was die Diskussionsfähigkeit der Gesellschaft betrifft, sind allenthalben Visionäre und Propheten am Zug, die als Impf-Prediger oder deren Gegner jenseits der Logik durchaus Gehör finden.

– In den zehn dargestellten Visionen ist oft von monströsen Tieren, Ungeheuern und zoologischen Entgleisungen die Rede. Wenn man die Viren als für die Apokalypse besonders geeignete Spezies bezeichnet, können die Visionen aus dem siebzehnten Jahrhundert wörtlich übernommen werden. Der erzählerische Trick: Man muss sich Monster nicht als großes mit Gott kämpfendes Ungeheuer vorstellen, sondern als was Kleines, was die Menschheit spielend unterwandert.

– Und während man zu Bartholomäus Zeiten die Apokalypsen-Deutungen mit dem Satz einleitet: Ich sah ein Feuer im Norden!, sieht man heute überall am Display eine App, als Abkürzung für Apokalypse, die TikTok-Visionen ausspuckt.

Die Engführung zwischen den Genres Apokalypse und TikTok lädt geradezu ein, Parallelen zu setzen. In beiden Fällen erregt ein bislang noch nie gesehenes Produkt Aufmerksamkeit und lässt den User einen Klick oder damals ein Stoßgebet absetzen. In beiden Fällen ist es wichtig, bei der Stange zu bleiben und nicht vom Glauben oder Sendekanal abzufallen. Beide Scroll-Vorgänge können den Lauf der Welt zwar nicht beeinflussen, aber für kurze Augenblicke Linderung verschaffen: Wenn die Welt schon untergeht, so kaufe ich mir noch schnell ein Gadget im Netz.

Die St. Johanner von 1642 werden erbärmlich an den Nachkriegsfolgen und der stets repressiven Kirchenobrigkeit gelitten haben, ihnen hat man als Linderung ein Stoßgebet gestattet. Lob, Ehre, Kraft, Herrlichkeit, Macht und Herrschaft sey Gott und dem Lamme in Ewigkeit. (46)

Eine schöne Anekdote wird indes aus der Nachkriegszeit 1945 berichtet. Als es mit dem Krieg bergab ging, wie man im Volksmund sagt, sollen vermehrt Apokalypsen in Umlauf gewesen und die Nazis als apokalyptische Reiter gedeutet worden sein. Eine Spur dieser Visionen führt in das Dekanat St. Johann, wo man den Priester zu verhaften gedenkt. Die Gestapo muss aber abrücken, als sich herausstellt, dass der Visionär schon seit dreihundert Jahren tot ist.

Für bibliophile Lesende gibt es bei diesem Faksimile den unsterblichen Sound des Archivs zu genießen, die Seiten sind gebraucht, in alter Schrift gesetzt und im Duktus ohne jegliche Zwischenatmung. Das Lesen wird zur Meditation, die Grundvoraussetzung zum Lesen dieser geheimen Visionen.

Bartholomäus Holzhauser: Die geheimen Visionen des Bartholomäus Holzhauser. Vorwort von Peter Fischer. Herausgegeben von Hannes Hofinger. St. Johann/T: Verlag Hofinger 2024. 56 Seiten. EUR 10,-. ISBN 978-3-9505074-9-2. Bartholomäus Holzhauser, geb. 1613 in Laugna, Dekan in St. Johann in Tirol, starb 1658 in Bingen.